はじめに:松茸って、なぜ高い?

秋の味覚の王様、マツタケ。

日本人にとっては香り高いごちそうであり、贈答品にも使われる高級食材です。

でも、なぜこんなに高いのでしょうか?

その大きな理由は「人工栽培がほとんど不可能」だから。

しいたけは人工栽培が当たり前なのに、マツタケはなぜできないのか。

今日はこの「きのこの不思議」に、しいたけ農家の視点も交えて迫ってみたいと思います。

しいたけはなぜ人工栽培できるのか

まずは身近な「しいたけ」を例に考えてみましょう。

しいたけは「腐朽菌」と呼ばれる種類のきのこです。

役割は、木を分解して栄養に変えること。

例えば原木栽培では、切ったクヌギやコナラなどの木にしいたけ菌を植えつけると、菌が木の細胞を分解して自分の栄養にして成長します。

つまり、しいたけは木自体をエサにして育つので、人間が用意した木でコントロールして栽培できます。

これが「人工栽培が容易」な理由です。

マツタケは「菌根菌」という生き物

一方で、マツタケはしいたけとは全く違う「菌根菌」に分類されます。

菌根菌は、木の根と共生して生きるきのこです。

木の根と菌糸が結びついて「菌根」という構造を作り、お互いに栄養を融通し合います。

- 木は光合成で作った糖分をマツタケ菌に渡す

- マツタケ菌は土壌から吸収した水分やリン酸を木に渡す

この「共生関係」があって初めて、マツタケは育ちます。

マツタケ単独で木から離して育てることはできません。

人工栽培が難しい理由

では、なぜ人間がそれを再現できないのか。

それは「木の根と菌の相互作用」がものすごく複雑だからです。

- 木の種類

- 根の健康状態

- 土壌の微生物環境

- pH、水分、温度、栄養バランス

すべてが自然の中で絶妙に整っていないと、マツタケ菌は木の根と共生してくれません。

実際、マツタケを増やそうと松林を管理する試みはありますが、「完全に人工的な環境で培養して出荷する」ことは、現在でもほとんど成功していません。

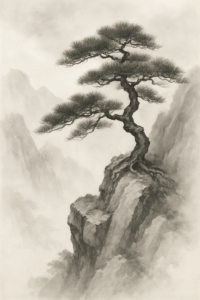

水墨画の「岩に生える松」と菌根菌の力

ところで、日本の水墨画や庭園には「岩肌に生えた松」がよく描かれます。

痩せた岩山にしっかり根を張る松の姿は、日本文化で「たくましさ」「孤高の美」を象徴します。

実はあの松も、自然界では菌根菌の助けがなければ生きられません。

土が薄く、養分が乏しい岩肌でも、菌根菌が水分やリン酸を効率よく送ることで松が生き延びるのです。

つまり、水墨画の松の美しさは「土の中の見えない助け合い」があってこそ。

菌根菌は木と共に、自然の厳しさを生き抜くパートナーなのです。

きのこと木の共生は自然の神秘

マツタケ以外にも、菌根菌のきのこはたくさんあります。

- トリュフ

- ベニタケ類

- アミタケ

- ハナイグチ

これらも全て、木の根と手を取り合って生きるきのこたちです。

きのこは「分解者」だけでなく「共生者」として、森全体の健康を支えています。

私たちが食卓で味わうきのこも、実は自然界で多様な役割を果たしているんですね。

しいたけ農家の視点から

しいたけ農家としては、しいたけが腐朽菌であることで「木さえ用意すれば育つ」という強みがあります。

温度、湿度、養分を人間が管理できるので、安定して収穫が可能です。

一方、菌根菌は木との相性、気候、土壌の状態、時間など自然の力が必要不可欠。

人間の都合だけではどうにもならない。

同じ「きのこ」でも、まるで育て方が違うのです。

まとめ:マツタケのありがたさを知る

マツタケが人工栽培できないのは、菌根菌として松の根と深く結びついて生きるから。

人間が完全に管理することはまだ難しく、自然が時間をかけて作り出す貴重な恵みです。

次にマツタケご飯を食べるときは、ぜひ「松と菌根菌の見えない助け合い」を思い浮かべてみてください。

そして、しいたけ茶を飲みながら「きのこって奥が深いなあ」と感じてもらえたら嬉しいです。

このブログでは、しいたけ茶だけでなく、きのこの多様な魅力をお伝えしていきます。

ぜひまた読みに来てくださいね。

✅ 追伸

「きのこのこんな話も読みたい!」というリクエストがあれば、ぜひコメントで教えてください。

しいたけ農家ならではの視点で、皆さんと「きのこ談義」を楽しめたらと思います。

コメント