きのこがいなかったら、地球は石炭だらけだった?

「きのこ」と聞くと食べ物のイメージが強いですが、実は地球の歴史を変えた“分解者”でもあります。

特に木を分解する「木材腐朽菌(もくざいふきゅうきん)」の存在がなければ、私たちの地球は石炭だらけだったかもしれません。

木材腐朽菌とは?

木材腐朽菌は、枯れた木を分解して土に戻す役割を持つ真菌(きのこ類)です。

森の掃除屋さんであり、土壌の栄養循環を支える縁の下の力持ち。

しいたけも木材腐朽菌の仲間。

切ったクヌギやコナラの原木に菌を打ち込み、木を分解して自分の栄養に変えて子実体(きのこ)を発生させます。

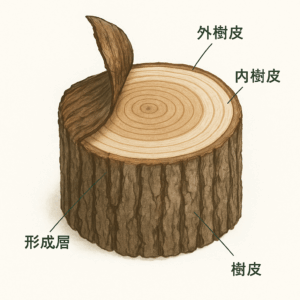

木の構造を理解しよう

木を分解するといっても、木はとても複雑な構造をしています。

- 外樹皮:外側を覆う丈夫な皮。雨風や病害から守るバリア。

- 内樹皮(師部):光合成で作った養分を運ぶ管。

- 形成層:成長の元になる細胞分裂ゾーン。

- 辺材:水分を運ぶ役割を持つ部分。生きている組織。

- 心材:木の芯。死んだ細胞で硬く、腐りにくい。

これらをまとめると、木はただの棒ではなく、高度な配管システムを備えた複雑な構造物です。

リグニンとは何か?

木を支える最大の要素は「リグニン」という成分です。

これは植物細胞壁をガッチリ固め、腐りにくくする超強力なポリマー。

イメージとしては、「木の細胞壁は鉄筋コンクリートのようなもの」。

セルロースが鉄筋、リグニンがコンクリートの役割を果たし、倒れにくく、病害にも強い構造を作り上げます。

進化の過程では分解できる生き物がいなかった

しかし進化の歴史をさかのぼると、このリグニンを分解できる生命体は当初存在しませんでした。

リグニンは非常に複雑で、バクテリアでもほとんど手を出せない難攻不落の素材。

防腐性が高く、菌や微生物の攻撃を防ぐ完璧な防御システムだったのです。

石炭紀の大森林時代

約3億5900万〜2億9900万年前の「石炭紀」。

シダ、トクサ、ヒカゲノカズラといった巨大な原始植物が大森林を形成し、地球の酸素濃度も現在より高かったと言われています。

ところが、この時代にはリグニンを分解する生き物がいなかったため、倒木や落ち葉はそのまま分解されず、湿地や沼にどんどん堆積していきました。

その結果、長い年月をかけて高圧・無酸素状態で炭化し、巨大な石炭層を形成したのです。

リグニンは超強固な防腐成分

リグニンは超強固で、防腐性が非常に高い成分です。

木材を腐りにくくし、バクテリアや微生物も簡単には分解できません。

進化の初期の地球では、このリグニンを分解する生命体がほとんど存在せず、木材は自然界で分解されずに残り続けました。

分解されなかった木が石炭層を作った

倒木や落ち葉はそのまま湿地や沼地にどんどん埋もれていきました。

酸素の少ない状態で分解が進まないまま埋没し、長い年月をかけて炭化して石炭層を形成したのです。

石炭紀(約3億5900万〜2億9900万年前)は、まさにこうした大森林が分解されずに地層へと変わった時代でもあります。

木材腐朽菌の登場

やがて進化の過程で、白色腐朽菌など一部のきのこがリグニンを分解する能力を獲得しました。

これが森の循環を一変させました。

それまで分解されずに溜まっていた木材は、菌類によって効率的に分解され、炭素や栄養分が土に戻るようになったのです。

まとめ

✔️ 木材腐朽菌は、リグニンという強固な構造を分解する進化を遂げたきのこ。

✔️ もしこの分解者がいなければ、地球は石炭だらけになっていたかもしれない。

✔️ きのこは単なる食材ではなく、地球の炭素循環を支える「森の解体屋さん」なのです。

しいたけも、そんな「分解者」として進化してきたきのこの仲間。

私たちの食卓を支えるだけでなく、地球の歴史を変えた存在なのです。

コメント