↑ 上の写真は大分県の津久見市にある源兵衛翁の銅像です。

しいたけの人工栽培はいつから始まった?日本と中国の歴史

しいたけは、今ではスーパーで一年中手に入る身近な食材です。

でも本来は、森の中のクヌギやコナラなどの倒木や枯れ木から自然に発生するきのこでした。

そんなしいたけを「人の手で計画的に育てる」人工栽培の歴史は、意外と長いものです。

今日は日本と中国、それぞれの人工栽培の歴史をたどりながら、戦後に本格的に始まった今の栽培方法についてもお話しします。

日本でのしいたけ栽培の起源

日本では江戸時代、17世紀頃に九州・大分県津久見の「源兵衛」という人物が偶然発見したと伝わっ ています。

ています。

山から切り出したクヌギの木に自然に菌が入ってしいたけが生えたことから、

「木に切り込みを入れて菌を呼び込む」という技法が広まりました。

これが後に「駒木法(こまぎほう)」と呼ばれる原木栽培の始まりです。

しいたけの名産地・大分県では、今もこの伝承を大切にしています。

戦後に本格的な人工栽培が始まった

江戸時代から明治・大正期にかけて、しいたけの原木栽培は少しずつ広がりましたが、まだ自然任せの面が大きかったのが実情です。

本格的に「人工的に安定して栽培できる」ようになったのは、戦後のことです。

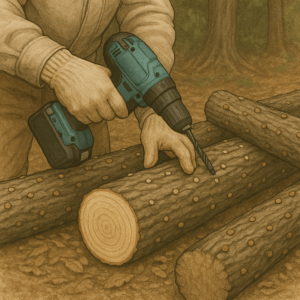

戦後には「駒打ち法」が全国に普及しました。

ドリルで開けた穴に、しいたけ菌を植え込んだ駒(種駒)を打ち込む方法です。

これにより、自然の菌を待つ必要がなく、計画的にしいたけを育てられるようになりました。

さらに、1970年代以降には「菌床栽培」という方法も登場しました。

オガクズなどを固めた培地に菌を植えて管理することで、温度や湿度をコントロールしながら一年中安定して生産できます。

菌床栽培の普及と最近の動向

菌床栽培は全国に広がり、現在のしいたけ生産の主流になっています。

しかし最近では、中国で生産された菌床にすでにしいたけ菌を植え付けた「菌棒」が日本へ大量に輸入され、

日本国内で発生・収穫されることで「国産菌床しいたけ」と表示されるケースが問題視されました。

消費者からも「どこで作られたものか分かりにくい」という声が上がり、

種菌協会や林野庁が中心となって制度の見直しが進められました。

その結果、しいたけの培地(菌床)がどこで生産されたかを明確に表示することが義務付けられ、

消費者が産地を正しく知る仕組みが整えられました。 中国から輸入されている菌床の棒(菌棒)のイメージ図

中国から輸入されている菌床の棒(菌棒)のイメージ図

中国でのしいたけ栽培の歴史

しいたけ栽培の歴史は日本だけでなく、中国にも古くからあります。

南宋時代(12世紀頃)に書かれた『王禎農書』には、しいたけ栽培の記録が残っています。

中国南部の温暖湿潤な地域では、原木に切り込みを入れたり管理を工夫して、しいたけを人の手で増やす技術がすでに存在していました。

まとめ

✔️ しいたけは自然の倒木から生えるきのこを、人の知恵で栽培するようになった。

✔️ 日本では江戸時代の津久見の源兵衛の発見が始まり。

✔️ 戦後に駒打ち法や菌床栽培が普及し、本格的な人工栽培が可能に。

✔️ 最近では菌床の原産地表示が義務化され、消費者が安心して選べるようになった。

✔️ 中国でも南宋時代から栽培の記録が残る。

私たちが何気なく食べているしいたけも、何百年も積み重ねられてきた工夫と知恵の結晶です。

次にしいたけを味わうときは、ぜひその歴史と背景を思い浮かべてみてください。

コメント