ここ東京都中央区新川は、江戸時代には「霊岸島」と呼ばれていました。現在はその名残も、交差点の信号名にわずかに留めるのみです。

ですが、実はこの地は、江戸町火消し同士による最大規模の喧嘩があった場所として知られています。

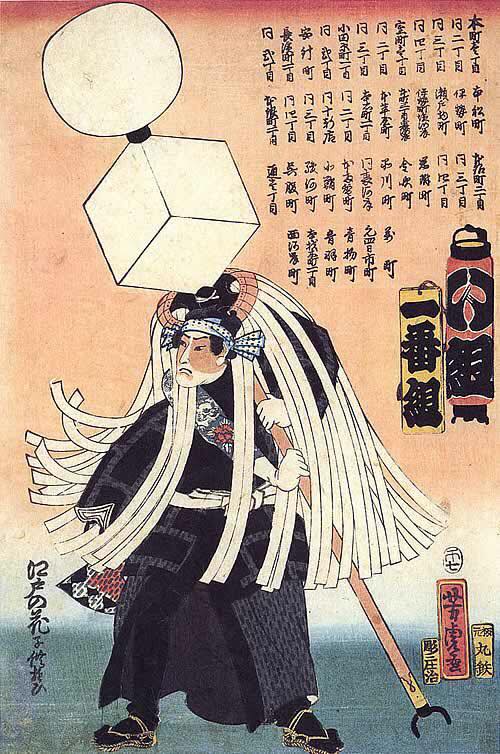

江戸中期、享保3(1718)年に「いろは47組(のちに48組)」、さらに本所深川には「南北中16組」が設置されました。享保15(1730)年には、町火消しは一番組から十番組までの大組に再編されます(本所深川は南北中の三大組)。各組には大纏(おおまとい)が与えられ、組頭が統率を担いました。いわば現在の消防団長に相当します。

町火消しだけでなく、大名火消しや定火消しなども含め、いわゆる「消し口争い」は珍しいことではありませんでした。消し口とは、実際に消火に取りかかる場所のことで、そこに纏を掲げるのが習わしでした。

中でも神田界隈を本拠とする一番組(い、よ、は、万)と、浅草界隈を本拠とする八番組(ほ、加、わ、た)、九番組(れ、そ、つ、ね)、十番組(と、ち、り、ぬ、る、を)はとりわけ折り合いが悪く、常に小競り合いが絶えませんでした。

本来、先に到着した組の纏持ちは、後から来た地元の組に消し口を譲るのが「仁義」でしたが、後着組の纏持ちが先着の者を屋根から突き落とすようなこともしばしば起こっていたそうです。

こうした火消し同士の確執は、文化6(1809)年頃から15年にわたり続き、ついに文政7(1824)年、この霊岸島の火事をきっかけに大乱闘に発展します。

大通り側から来た一番組(約2250名)と、蔵前方面から駆けつけた八・九・十番組(約2530名)は、消火もそこそこに大喧嘩を始め、消火後も争いをやめず、死者まで出たと伝わります。

事態を重く見た江戸町奉行所は、関係者を厳しく処罰し、遠島、追放、手鎖といった重い刑罰を科しました。

今では八丁堀駅近くのオフィスビルが立ち並ぶ場所となり、そこがかつて血気盛んな火消したちがぶつかり合った場所だとは、日々働く人々もきっと知らないでしょう。

コメント