ランときのこの菌の不思議な関係|菌根共生の世界

ランといえば、美しい花を咲かせる観賞植物として人気です。

でも、ランは「ただ土に植えれば育つ植物」ではありません。

実は、ランの種子は発芽するのに「きのこの菌の助け」が必要なんです。

これは「菌根共生」と呼ばれる自然界の不思議なパートナーシップの一例です。

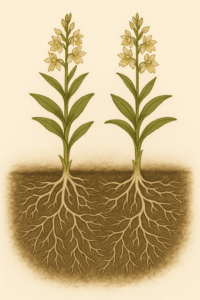

ランの種子はとても小さい

ランの種子は他の植物の種と比べて極端に小さく、ほとんど栄養を持っていません。

自力で発芽して育つための養分が足りないのです。

そのため、自然界では「きのこの菌糸」に感染することで栄養をもらい、ようやく発芽します。

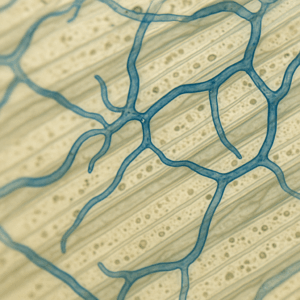

菌根共生のしくみ

この仕組みを「ラン菌根(Orchid mycorrhiza)」と呼びます。

具体的には:

- きのこの菌糸がランの種子や根に侵入

- 菌糸が栄養(糖、窒素、リンなど)をランに供給

- ランはこれを吸収して成長を開始

つまり、ランは生きるために最初から「菌と組む」戦略を選んだ植物なのです。

共生のパートナーはどんな菌?

ランと共生する菌は、きのこの仲間である担子菌や子嚢菌が多いです。

特に森林の落ち葉分解や木の根との菌根を形成する菌が、ランの種子にも感染します。

有名な例:

- セリシア菌(Sebacina属)

- トリコロマ菌(Tricholoma属)

- ルッソラ菌(Russula属、ベニタケ科)など

これらの菌は、ランの種子を「腐らせる」わけではなく、あくまで共生パートナーとして栄養を供給します。

面白いことに、寄生的な面も

ランの一部の種(腐生ラン、菌従属栄養植物)は光合成さえ捨ててしまいました。

例えば:

- ギンリョウソウ

- ムヨウラン

これらは自分では光合成をせず、きのこ菌糸を介して他の植物から栄養を間接的にもらう、いわば「間接的な寄生生活」を送っています。

森のネットワークを支える役割

ランときのこの菌は、森の中の複雑な栄養循環の一部です。

木→菌根菌→ランという栄養の流れもある。

木が作った糖を菌根菌が受け取り、それをランが分けてもらう。

こうして見えない地下の「共生ネットワーク」が森を支えています。

まとめ

✔️ ランは極小の種子で養分を持たず、きのこの菌根菌の助けで発芽する。

✔️ 森の落ち葉分解菌や菌根菌がランの共生パートナー。

✔️ 一部のランは光合成を捨て、完全に菌に依存して生活する種類も。

✔️ 地下では木、菌、ランがつながる大きな共生ネットワークが広がっている。

私たちが美しいと愛でるランの花も、見えない地下のきのことの助け合いがあってこそ咲く命。

自然の中での助け合いの仕組みを、改めて感じてみてください。

コメント