🍄 キノコとキノコバエは「花とミツバチ」のような関係?胞子を運ぶ仕組みを解説

森の中でキノコをよく観察すると、小さなハエが集まっていることに気づく人も多いでしょう。 これらは「キノコバエ」と呼ばれる虫たちで、キノコの胞子散布に重要な役割を果たしていると考えられています。

今回は「キノコとキノコバエの関係は、花とミツバチのような共生関係なのか?」をテーマに、詳しく解説します。

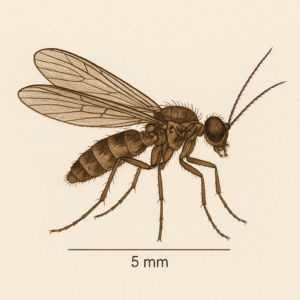

🍄 そもそもキノコバエとは?【キノコバエの生態】

キノコバエは主にキノコバエ科(Mycetophilidae)などに分類される小型のハエです。 名前の通り、キノコと深い関わりを持つ昆虫で、次のような生態があります。

- 幼虫期:キノコの組織や菌糸を食べて成長

- 成虫期:キノコに誘引され、上に止まって活動

このため、「キノコバエはキノコの天敵なのか?共生相手なのか?」という疑問を持つ人も少なくありません。

🍄 キノコのひだの役割と胞子散布

キノコの「ひだ」は胞子を生成して放出する器官です。 多くのキノコは風による胞子散布を基本としていますが、風が弱い森林内などでは風だけに頼れません。

そこで動物を利用した胞子散布戦略が進化しました。 キノコは成虫のハエを誘引するために、

- 甘いような匂い

- 滲出液(甘露のような分泌物)

を出して集めます。ハエはそこに止まることで、胞子を体に付着させて運びます。

🌸 花とミツバチが花粉を運ぶ仕組み

ここで、花とミツバチの関係を整理してみましょう。

- 花は蜜や香りでミツバチなどの昆虫を誘引します。

- ミツバチは蜜を集める際に花粉を体に付着させます。

- 次の花を訪れるときに、その花粉を雌しべに届けることで受粉を助けます。

つまり、「花は蜜という報酬を与え、ミツバチに花粉を運ばせる」という相利共生の仕組みが成り立っています。

🍄 キノコとキノコバエは胞子を運ぶ?【類似点と相違点】

キノコとキノコバエもこれに似た構造を持ちます。

✅ 類似点

- キノコは匂いや液滴でハエを誘引

- ハエは成虫期にキノコ表面に止まり、体に胞子が付着

- 別の場所へ移動することで胞子を運ぶ可能性

✅ 相違点

- ミツバチは花を食い荒らさない。蜜をもらうだけ。

- キノコバエは幼虫期にキノコの組織を食害する。

🍄 キノコとキノコバエの関係は「完全な共生」なの?

結論としては:

「キノコとキノコバエは、花とミツバチのような完全な相利共生ではありません。」

- キノコバエの幼虫はキノコを分解・食害するので、キノコにとっては損害も大きい。

- ただし、成虫は胞子を運ぶ役割を果たし、風では届かない場所へ胞子を届ける助けにもなる。

つまり、「助け合いと奪い合いが同居する、自然界らしいグレーゾーンの関係」だと言えます。

🌱 【最終的なまとめと読者へのメッセージ】

🍄 キノコとキノコバエは、花とミツバチのように「誘引して運ばせる」仕組みを持つ一方で、完全な共生とは言えません。

ハエの幼虫はキノコを食害し、成虫は胞子を運ぶ。この「利益と損害がせめぎ合う複雑な関係」が自然界のリアルです。

次に森を歩くときは、キノコの傘に集まる小さなハエにも注目してみてください。 そこには、私たちが想像する以上に奥深い「キノコと昆虫の進化の駆け引き」が隠れています。

コメント